Artículo publicado por El Planisferio el 10 de junio de 2008.

La pasada semana el Tribunal Constitucional de Turquía anuló las enmiendas que otorgaban libertad a las universitarias para acudir a clase con el velo islámico. La medida, aprobada tras cinco largas horas de deliberaciones, deja en una complicada situación al Gobierno, principal promotor de la legalización de esa prenda femenina. El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) vuelve a tropezar una vez más con la oposición de la socialdemocracia kemalista.

Los laicistas del Partido Socialdemócrata (CHP), a pesar de haber cedido el poder gubernamental y parlamentario, mantienen el control del Ejército y la Justicia. Desde hace tiempo esto viene complicando enormemente la labor del primer ministro Erdogan y de sus programas reformista.

La lucha en torno al velo no es más que el último capítulo en esta compleja historia. El primero de ellos lo vivimos hace poco más de un año –abril de 2007- con la cuestión del relevo presidencial.

El mandato del entonces presidente Sezer tocaba a su fin, razón por la que AKP trató de situar a uno de los suyos al frente del Estado. El designado fue el Ministro de Exteriores Abdullah Gül, personaje con una reputación intachable y, sobre todo, una excelente relación con los hombres de Bruselas. Sin embargo, no alcanzó los dos tercios de la cámara parlamentaria requeridos por la Constitución. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan anunció entonces la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas para julio de 2007.

Si AKP lograba el triunfo, el camino de Güll a la presidencia quedaría libre. El triunfo sobre los socialdemócratas de Deniz Baykal fue aplastante (47% de los votos), pero las sombras seguían rodeando a la cuestión presidencial: el Ejército, fiel defensor de la herencia kemalista, no estaba conforme con el nombramiento de un islamista –por muy moderado que este fuera- como presidente de la República. Finalmente, la cesión gubernamental a la petición militar de atacar las bases kurdas del norte de Iraq acabó por apaciguar los ánimos. El ruido de sables fue desapareciendo poco a poco: el Ejército no se opondría, por el momento, al tanden Erdogan-Gül.

Después de los episodios que hemos resumido en el párrafo anterior (Presidencia y Ejército), le ha llegado el turno a la Justicia. El 14 de marzo de 2008 Abdurrahman Yalçınkaya, fiscal jefe de la Corte Suprema de Apelaciones de Turquía, presentaba una demanda de cierre contra el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Apenas dos semanas después –el lunes 31-, el Tribunal Supremo del país admitía esta demanda contra el grupo político liderado por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

La decisión se producía por rotunda unanimidad a pesar de incluir el procesamiento del actual Presidente, también miembro de AKP, Abdullah Gül.

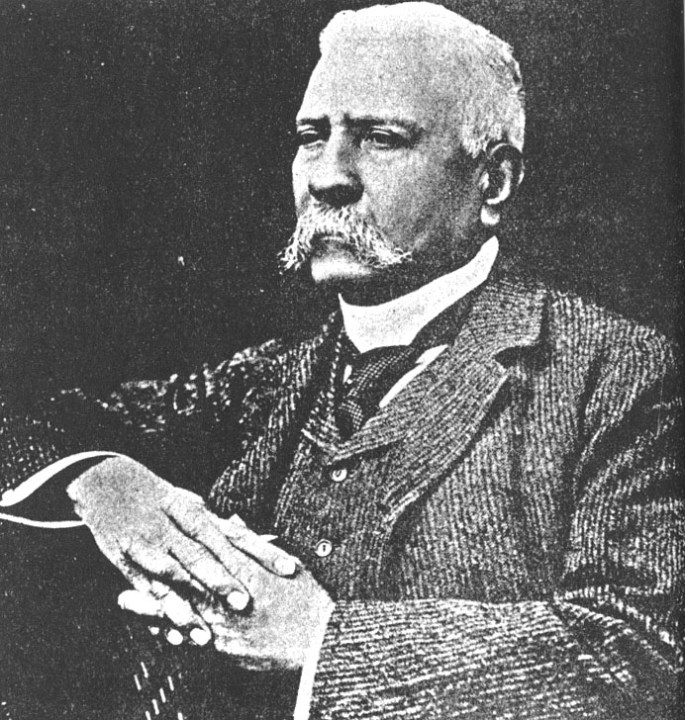

Son muchos los comentaristas políticos que relacionan esta reacción judicial con la intención gubernamental de apoyar la legalización del velo. Es más, la medida se aprobó en la cámara parlamentaria durante el mes de febrero, tan sólo unas semanas antes de la reacción judicial. La conexión parece evidente. Por esa razón, la reciente decisión del Tribunal Constitucional no sólo ha de interpretarse como una negativa a la legislación del velo, sino también como un espaldarazo a los proyectos de ilegalización expuestos por el fiscal Yalçınkaya. Por su parte, AKP ya ha anunciado su deseo de reformar la actual Constitución turca, que data de los tiempos del último golpe militar (1980), Mustafa Kemal. Tendremos que esperar, al menos un mes, para ver en que acaba todo.

Bibliografía:

[1] El turco. Diez siglos a las puertas de Europa; Francisco Veiga – Barcelona – Debate – 2007.

[2] Turquía, entre Occidente y el Islam: una historia contemporánea; Glòria Rubiol – Barcelona – Viena -2004.

[3] Cuestión de laicismo; Pablo Gómez – Hacia Oriente – 8 de Junio de 2008.

[4] Turquía: continúa la lucha entre islamistas y kemalistas; Carlos González Martínez – Historia en Presente – 11 de Abril de 2008.