“Tan sólo un año más tarde volvieron a presentarse los que en octubre y noviembre de 1918 habían huido tan miserablemente de su responsabilidad, y lo hicieron en calidad de acusadores. Los socialdemócratas a quienes ellos habían cargado con la responsabilidad de la derrota se convirtieron entonces en los “criminales de noviembre” que habían “apuñalado por la espalda al frente victorioso” y provocado la derrota, es más, la habían deseado”. Sebastián Haffner trata de desmontar en el último capítulo de su obra la leyenda de la “puñalada por la espalda”, descrita de forma bastante acertada en el párrafo anterior. Al mismo tiempo plantea lo que él llama la “verdadera puñalada”: efectuada por los altos mandos políticos y militares del Imperio Alemán contra sus opositores –socialdemócratas y democristianos fundamentalmente-, el ejército y la propia nación. La artimaña consistió, básicamente, en entregar el poder a otros justo cuando la derrota era inevitable e inminente. De esta forma, las manos de los verdaderos culpables aparecían limpias ante la Historia y el pueblo, quedando como responsables aquellos que se dejaron engañar al tomar las riendas del poder de modo ingenuo.

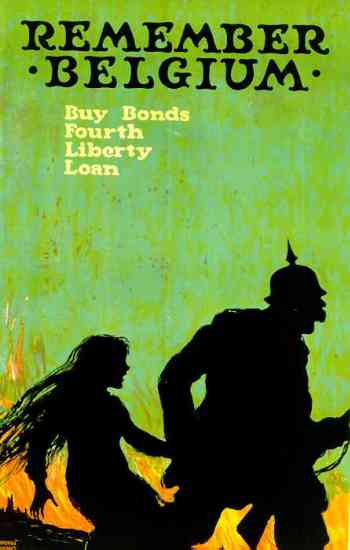

La Revolución de noviembre no afectó para nada al desenlace final de la guerra. La derrota alemana, una vez fracasada su última embestida sobre el frente occidental, era cuestión de tiempo. Las tropas norteamericanas e inglesas crecían con el paso de los meses, sin que los alemanes encontraran el modo de mantener por más tiempo la firmeza de sus líneas defensivas. Es más, desde el 29 de septiembre se estaba negociando el alto al fuego con el presidente Wilson. Por tanto, la paz deshonrosa para Alemania –el yugo de Versalles- lo forjaron los que después cargaron sobre los hombros de Weimar esa responsabilidad. No obstante, el séptimo “pecado” no consistió tan solo en afirmar que determinados parlamentarios deseaban la derrota para llevar a cabo la revolución. Eso, desde luego, era falso –se podría plantear solamente esta tesis para el caso de los futuros espartaquistas-; pero había más.

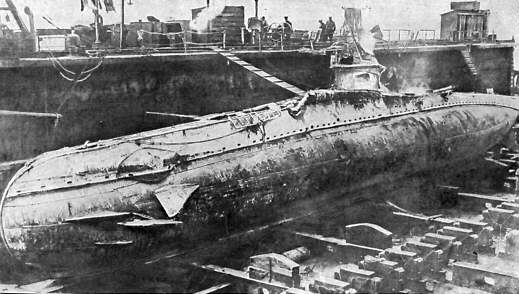

La Alemania imperial pudo llegar, una vez sumida en el pozo de la derrota, a una paz más favorable. Lo que sucedió fue que sus líderes, bien por miopía política o bien por la ya habitual huída de la realidad, no tomaron el camino adecuado. Los ejércitos alemanes tenían que haber abandonado Francia y Bélgica a principios de mayo con el fin de plantear una defensa seria y posible en el Rin. Esto obedecía no solo a la lógica militar, sino también diplomática: desde una posición fuerte se podría llegar a una paz más conveniente. Sin embargo, una vez más, el alto mando se mostró incapaz de reconocer la derrota; y eso incluía la cabezonería de no abandonar Bélgica, que en principio era simplemente un lugar de paso.

Haffner nos muestra a Ludendorff como responsable de estos hechos: un general omnipotente, con cierto trastorno mental a esas alturas del conflicto, y ejemplo claro de los dos males más nocivos de Alemania es la Gran Guerra, la huida de la realidad y la búsqueda de chivos expiatorios. Este militar, además de ejercer de comadrona de la puñalada, cometió dos “pecados” en el último momento: no retirarse al Rin y pedir, públicamente y sin ningún tipo de preparación política, el alto al fuego el 29 de septiembre. Este último suceso no solo desmoralizó a la nación entera –exhausta a esas alturas de conflicto-, sino que también mostró a los enemigos el agotamiento alemán. Eso sirvió para que las condiciones de paz fueran más duras, ya que los germánicos pasaron a ocupar una posición de debilidad también en lo diplomático.

El autor suaviza al final del capítulo la culpa de Ludendorff, ya que su ascenso vino causado por la renuncia a su obligación de gobernar de algunos políticos. Si el general se encontró en un momento de la guerra con todo el poder en sus manos fue, básicamente, porque casi le obligaron a aceptarlo; los demás no cumplieron con su obligación de gobierno.

Bibliografía:

[1] Los siete pecados capitales del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial; Sebastian Haffner – Barcelona – Destino – 2006.

[2] Historia Universal Contemporánea II; Javier Paredes (Coord.) – Barcelona – Ariel – 2004.

[3] La Primera Guerra Mundial; Hew Strachan – Barcelona – Crítica – 2004.