Artículo publicado por Historia en Presente el 3 de julio de 2008.

Existen mil y un motivos para escribir en la actualidad sobre China, así que este artículo apenas precisa de presentación. No obstante, como siempre viene bien explicar el porqué de las cosas, les diré que he escogido este momento con motivo de los próximos Juegos Olímpicos de Pekín. A continuación trato de analizar, de forma sintética y general, la Historia de ese país entre comienzos del XIX y mediados del XX. Pongo punto y final a mi relato con el triunfo del comunismo maoísta en China; aunque no descarto completar ese repaso histórico en artículos futuros.

China a comienzos del XIX: política interior y exterior

A comienzos del siglo XIX China era, como en la actualidad, un enorme país que contaba con un gran potencial demográfico. Sin embargo, ese gigante oriental era víctima de la inercia marcada por su centenaria tradición y por las élites gobernantes. Mientras el mundo occidental vivía un intenso proceso de urbanización e industrialización, China era un país de campesinos, compuesto por un sinfín de pequeñas y grandes aldeas; apenas existían ciudades que, desde luego, no eran como las europeas.

Esa sociedad rural era relativamente homogénea; tan sólo destacaba del común un pequeño grupo aristocrático al que, debido al inmovilismo existente, era muy difícil acceder.

En Pekín, una de las pocas urbes a las que nos referíamos anteriormente, vivía el emperador con su séquito y los miembros de la administración estatal. El gobernante, para escarnio de algunos habitantes del país, pertenecía a una dinastía extranjera de origen manchú [3]. No obstante, la labor de gobierno, donde destacaba la figura de los mandarines, era relativamente eficaz. Estos, al igual que la mayor parte de la población china, recelaban de la presencia mercantil y militar extranjera que, a lo largo del siglo XIX, se fue haciendo más abrumadora.

La primera apertura de China a las exigencias comerciales de esos países –exceptuando, claro está, las tímidas relaciones establecidas desde los viajes de Marco Polo- se produjo en Cantón, y los beneficiados fueron los británicos. Posteriormente, el Tratado de Nankín puso fin a la llamada Guerra del Opio, que enfrentó a los chinos con el Imperio de la Reina Victoria entre 1839 y 1842 [4].

Según las cláusulas del mismo, los vencedores adquirían el derecho a comerciar en cinco puertos de China, uno de ellos a orillas del Yang Tse Kiang. Además, se otorgaba un estatuto especial para Hong Kong. En este mismo periodo también Francia y los EE.UU. lograron arrancar concesiones al receloso gobierno oriental. Había dado comienzo el reparto de la “tarta china” que tan bien caricaturizaron a finales de siglo los dibujantes de la prensa europea.

Estas concesiones fueron ampliadas a estas y otras potencias con motivo de la larga insurrección de los Taiping, donde los occidentales tomaron postura en favor de estos o del gobierno en función de sus propios intereses [4].

Estancamiento y crisis en China

La, en cierto modo violenta, incursión comercial de Occidente provocó un generalizado rechazo -en ocasiones rozando lo cómico- hacia todo lo relacionado con los “invasores”; incluido el desarrollo de estos. Y, por si fuera poco, la fidelidad a la civilización tradicional china no ayudó precisamente a superar estos prejuicios. Mientras el poder imperial se iba poco a poco descomponiendo, el territorio fue dividiéndose en feudos controlados por los “señores de la guerra”.

Sin embargo, no todo eran desgracias para el pueblo chino. En los puertos abiertos al comercio, lugares donde se concentraban los principales intereses europeos y norteamericanos, se fueron formando enclaves de desarrollo económico. Fruto de la acumulación de población que huía de la pobreza rural, se levantaron grandes ciudades; lugares que sirvieron como catalizadores de las nuevas ideas.

La manifestación más clara del retraso de China la encontramos en el control que su vecino nipón empieza a tener sobre ella. Japón se convierte, al igual que las potencias occidentales, en “señor” de los destinos chinos tras derrotar al gigante asiático en la Guerra de Corea.

La victoria japonesa tuvo consecuencia territoriales y comerciales para la propia China, de las que también procuraron sacar partido los europeos. Sin embargo, el temor de estos últimos a que el expansionismo japonés pusiera en peligro sus intereses comerciales, les llevó a apoyar al más débil. De esta manera, la nueva potencia fuerte –Japón- no pudo sacar de su victoria todas las concesiones que deseaba.

Las sucesivas derrotas y humillaciones facilitaron el surgimiento de sociedades secretas que actuaban contra los intereses del gobierno, de los señores, y de las propias potencias occidentales. Esas organizaciones constituyeron el germen de la “revuelta de los boxers”, ante cuyas reclamaciones los emperadores no tuvieron más remedio que ceder.

Tan sólo la intervención occidental en pleno cambio de siglo impidió que los radicales chinos se hicieran con todo el poder. Las potencias, que por supuesto descartaban la posibilidad de colonizar territorialmente China –era demasiado extensa y llevaba asociada consigo demasiados problemas-, se limitaron a obtener nuevas garantías y privilegios una vez finalizado el conflicto.

Las revoluciones chinas

La crítica situación que vivía China obligó a la emperatriz Tseu-Hi a aceptar el programa reformista propuesto por la nueva clase de hombres de negocios que había surgido en el país [3].

Estos impulsaron un proceso de desarrollo basado en prácticas económicas de tipo moderno, que vino acompañado de una reforma del Ejercito y del funcionariado, y por la promulgación de una Constitución. Además, se abandonaron muchas de las antiguas tradiciones, de entre las que destaca el culto a la figura divina imperial. Esto, junto con el aumento del número de funcionarios y altos cargos antidinásticos, debilitaron la posición de la familia imperial.

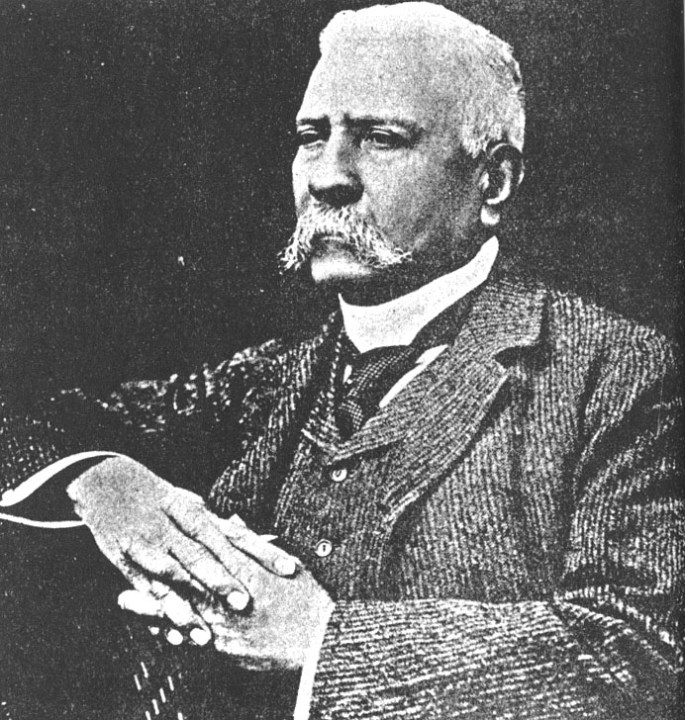

En 1912, tras la caída de la dinastía reinante Sun Yat Sen se convirtió en el primer presidente de la República China. Este personaje había elaborado unos años antes una teoría política en la que defendía el nacionalismo antimanchú, el antiimperialismo, la democracia y el socialismo. Sin embargo, su ineficacia en la lucha contra los imperiales y los “señores de la guerra”, a la que se unió la anarquía existente dentro del propio territorio republicano acabaron propiciando el relevo en la presidencia; Sun Yat Sen fue sustituido por Yuan Che-kai.

Al término de la Gran Guerra (1914-1918), los acuerdo de paz acabaron por legitimar la ocupación japonesa de varios territorios del Pacífico, incluidos algunos pertenecientes a China.

Este hecho, unido a la inercia desastrosa que arrastraba el gigante asiático desde comienzos del XIX, volvió a sumir al país en una profunda crisis. Tras el periodo de caos, en 1927 el Kuomintang asumió el poder. La tranquilidad se prolongo durante un breve periodo de cuatro años, en los cuales este grupo mantuvo unidos en su seno a nacionalistas, socialistas y demócratas. La ruptura del pacto con los comunistas marcó el inicio de un nuevo periodo de crisis.

Las luchas entre “señores de la guerra” volvieron a asolar el territorio chino, al tiempo que Japón invadía Manchuria en 1931. Con este panorama interno China iba a enfrentarse al convulso periodo bélico de finales de los años treinta y principios de los cuarenta. En 1937 iniciaba una guerra con Japón que, enlazando con los II Guerra Mundial, no tocó a su fin hasta el años 1945 [1]. La nación china sufrió grandes pérdidas en el conflicto, fue humillada en numerosas ocasiones, pero gracias a la victoria aliada salió triunfadora en la conflagración.

El final victorioso sobre Japón en la guerra de 1937-1945 no acabó de apaciguar los ánimos en China. La división dentro del Koumintang tras la ruptura protagonizada por los comunistas de Mao Tse-Tung, llevó al ejército de este a enfrentarse con el gobierno de Chang Kai-Shek [5].

La guerra civil china duró cuatro años (1945-1949). En ella los comunistas, con apoyo de la URSS, se alzaron con la victoria.

Los nacionalistas huyeron del territorio continental, constituyendo un gobierno en el exilio en la isla de Taiwán (Formosa) bajo la protección y el reconocimiento de los EE.UU. Desde entonces existen dos estado que reclaman la herencia china: uno comunista en el continente, y otro nacionalista en la isla.

Bibliografía

[1] Historia Universal Contemporánea I y II; Javier Paredes (Coord.) – Barcelona – Ariel – 2004.

[2] La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de occidente (1904-1953); Niall Ferguson – Barcelona – Debate – 2007.

[3] Los Manchúes; Pamela Kyle Crossley – Barcelona – Ariel – 2002.

[4] Historia breve de China; Pedro Ceinos – Madrid – Silex – 2003.

[5] Cisnes salvajes: tres hijas de China; Jung Chang – Barcelona – Circe – 2006.

[6] Historia del nacionalismo; Hans Kohn – México – Fondo de Cultura Económica – 1984.