Artículo publicado por Historia en Presente el 23 de mayo de 2008.

En el siguiente artículo trato de analizar la compleja relación existente entre Historia y cine. Pienso que la temática es adecuada para este blog, pues la gran pantalla es el medio de divulgación -también en contenidos históricos- más importante en la actualidad. Esto, no cabe duda, afecta a nuestra visión del pasado, bien sea reciente o lejano.

Esta entrada tiene una segunda parte que puede leerse pulsando en el enlace: «Sobre la Historia y el Cine II».

Algunos aspectos previos

“Y el cine es la gran tentación. El cine, el medio de expresión contemporáneo capaz de tratar el pasado y atraer a grandes audiencias. ¿No parece evidente que éste es el formato en el que elaborar trabajos históricos que lleguen al gran público? ¿Se pueden hacer films históricos que satisfagan a los que hemos dedicado nuestras vidas a entender, analizar y recrear el pasado con palabras? ¿No hará el cine cambiar nuestra concepción de la historia? ¿Estamos dispuestos a ello? La cuestión se resume así: ¿Es posible explicar la historia en imágenes sin que perdamos todos la dignidad profesional e intelectual?” [4]

Las luces se apagan y da comienzo la película. La tendencia general es de curiosidad; una mínima tensión se deja sentir en medio de la oscuridad. Tendemos a recostarnos un poco más en la butaca: es imprescindible estar cómodo para poder poner los cinco sentidos en la enorme pantalla. Durante un tiempo las imágenes nos arrastran por vidas ajenas que, poco a poco, vamos haciendo propias. Nos identificamos con algunos de los personajes; a veces, con casi todos. Se van creando lazos con ellos. Tras un periodo variable, la “evasión” toca a su fin.

En medio de la música, vuelven a encenderse las luces. Ha terminado todo, pensamos. Pero, ¿realmente es así? Pienso que no. Ese tiempo frente a la pantalla, viviendo experiencias ajenas, admirando personajes, observando sus gestos, aptitudes y costumbres, han dejado un poso en nosotros. El cine no es sólo un entretenimiento. Nos transmite pensamientos y modos de conducta; influye en nuestro comportamiento y en nuestra manera de ver el mundo. Es, en palabras de Rosenstone, un desafío.

Cuando los hermanos Lumière presentaron La llegada del tren, no sólo descubrían al mundo un modo de entretenimiento más. El desafío estaba presente en el Salon Indien del Gran Café de París aquel 28 de diciembre de 1895.

Desde ese día a la narración se le abría un nuevo campo para comunicarse. El paso de lo oral a lo escrito –la invención de la escritura en torno al IV milenio antes de Cristo- ha sido tenido tradicionalmente como una de las grandes revoluciones de la Historia humana. En una situación similar se encontrarían la invención de la imprenta por parte de Johannes Gütemberg en el siglo XV o la aparición de la fotografía en el XIX.

Considerar a esas imágenes móviles, al cine en definitiva, como una revolución no parece del todo descabellado. El sueño de los hermanos Lumière y de todos los que han seguido sus pasos desde entonces era avanzar un poco más en el afán humano por contar historias, transmitir experiencias, exponer ideas. El oficio de narrar se vio, pues, perfeccionado con la aparición del séptimo arte.

Hablamos más arriba de desafío. Es cierto lo que hemos comentado hasta ahora: el cine abre puertas –posibilidades- al narrador. No obstante, también le enfrenta a nuevos problemas y conflictos. La complicación, una vez resuelta por el que cuenta, se traslada al receptor. Este, además de tratar de entender el mensaje que se le transmite, ha de defenderse de él, de sus engaños. Todo relato posee una pequeña dosis de ilusión necesaria para atraer al oyente.

El problema del cine –quizás su ventaja- es que en él ese artificio parece más real. Los medios que posee la imagen móvil, y más aún en la actualidad, le permiten crear ficciones tan presentables que llegan, incluso, a confundirse con la realidad.

La influencia de todo esto sobre el espectador es, si este no tiene un mínimo sentido crítico, enorme. Por esa razón, en el momento en que se encienden las luces y suena la música, no termina todo. Lo que hemos visto nos interpela, nos afecta. Lógicamente, el efecto se multiplica cuando en la mente de los que elaboran la película está presente ese objetivo de influir, de inculcar ideas. En el caso de los documentales y films históricos, ese fin se presupone.

Cuando el desafío llega a la Historia

“No se puede entender la Edad Contemporánea sin estudiar la producción cinematográfica de cada momento. Es imposible comprender la Alemania de Hitler sin acercarnos a Leni Riefenstahl o a la trayectoria de la URSS sin conocer el cine de Eisenstein. Pero tampoco la América de Roosevelt sin Frank Capra, o si se apura el argumento, la de Bush, sin el cine de Michael Moore”. [3]

El desafío al que nos venimos refiriendo afecta de lleno a los profesionales de la Historia. Si hemos aceptado los textos y las fotografías como fuentes válidas para la construcción del discurso histórico, qué impedimento hay en utilizar con el mismo fin una grabación de tiempos pretéritos.

No se trata de menospreciar el documento tradicional, pero la comunidad de historiadores ha de ser consciente de la riqueza que aporta el cine a sus estudios.

La sucesión de imágenes nos ofrece una información que pocos textos o fotografías pueden igualar. Y, además, lo hace de forma sencilla; si se me permite, entra por los ojos. Esto no quiere decir que con el mero hecho de observar nos hayamos apropiado de toda la información presente en esa fuente. El cine precisa de un análisis; trabajo sobre y a partir de los fotogramas.

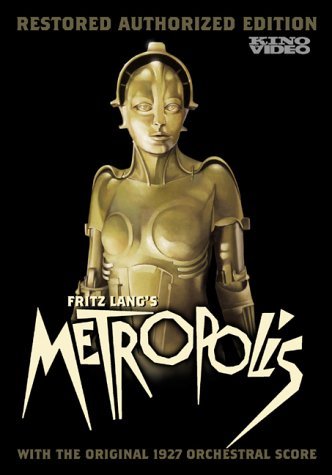

Sin embargo, por qué limitarnos a imágenes móviles de un suceso histórico cuando podemos recurrir al cine de cada época para conocer mejor esa sociedad, sus anhelos, los mensajes que les llegaban a partir de la gran pantalla… Tal como indicaba Siegfried Kracauer en su ensayo sobre el cine de la República de Weimar, este es el medio artístico que mejor refleja la mentalidad de una nación. No sólo de las personas que acuden masivamente a las salas, sino de sus propios dirigentes, de los hombres y mujeres que marcan las orientaciones culturales de cada época con uno u otro fin.

El hecho de que cada película, sea cual sea su temática, tenga un valor histórico es de una importancia capital. Si pretendemos conocer a las personas de una época y un lugar determinado debemos saber qué gustos tenían, qué leían, qué comía, cuál era su sueldo, cómo eran sus viviendas… y qué iban a ver al cine. Esas películas –seguimos con Kracauer- reflejan sus anhelos, pero también los elementos que influían en su vida, en su manera de pensar y actuar.

Los profesionales de la Historia cometerían un gran error si se mantuvieran al margen de un fenómeno tan rico como el cine. Abandonar esta fuente para su trabajo no sólo perjudicaría la calidad de los mismos, sino que dejaría este enorme campo a los académicos de otras áreas que, sin duda, no tendrán ningún prejuicio en explotar. Los historiadores terminarían por aislarse en su mundo de fuentes escritas que, insisto, son necesarias, pero no son las únicas.

El valor de las imágenes del pasado, bien realizadas con fines documentales o como entretenimiento, comienza a ser reconocido por numerosos investigadores. Sin embargo, no debemos darle una importancia excesiva. Basarnos, principal o exclusivamente, en el cine a la hora de realizar un trabajo de Historia sería cometer el mismo error en dirección inversa. El trabajo del historiador ha de integrar el mayor número de fuentes que sea posible. El cine, con todos sus defectos y virtudes, no deja de ser un elemento más entre el material de investigación.

El cine como lenguaje de la Historia

“El historiador profesional es el consumidor principal de las publicaciones históricas, al menos en España. Quizá sea éste uno de los motivos de las reducidas tiradas –salvo excepciones- de este tipo de libros. Sólo cuando un título desborda el interés –los intereses- del reducido círculo de los historiadores profesionales llega a ser popular”. [2]

En el epígrafe anterior analizábamos brevemente el papel del cine como fuente histórica. Lo estudiábamos desde dos perspectivas: la del documento que refleja realidades acaecidas en el pasado, y la del film que tiene como objetivo entretener al espectador. A continuación nos detendremos en otro atributo del cine: su valor como transmisor de la Historia, como trabajo acabado en lugar de cómo fuente.

Si nos preguntásemos que nos resulta más cómodo leer un libro o ver una película, casi todos escogeríamos la segunda opción. Eso, orientado al campo de la divulgación, y entendiendo esta como una de la misiones de los historiadores, nos lleva a una conclusión clara: la Historia necesita utilizar el canal audiovisual para darse a conocer. En ocasiones, las personas que investigan pueden llegar a pensar que la sociedad, o más bien las personas que la componen, están obligadas a leer, o al menos conocer, el objeto y resultado de su trabajo. No cabe duda de que un poco de cultura le viene bien a todo el mundo; pero pretender que gente con otros problemas y obligaciones lea libros largos, tediosos y demasiado específicos, es mucho pedir.

Cabe plantearle al señor investigador la posibilidad de facilitar a los demás el acceso a su trabajo; y qué mejor medio que el cine.

Eso no significa que los historiadores deban organizarse para constituir empresas productoras de películas, pero han de buscar influir en el mundo del cine. Ese peso se concreta de dos maneras: promoviendo la elaboración de films con un contenido histórico, y supervisando trabajos de otras personas con el objetivo de que den una visión realista de los hechos pretéritos.

Las críticas al cine como transmisor de la Historia son, desde el ámbito académico, todavía mayores que aquellas referidas a su valor como fuente. A los historiadores les suele incomodar que otras personas, o incluso los propios profesionales de la Historia, se dediquen a presentar trabajos cinematográficos relacionados con su especialidad, bien en forma de documentales o como películas con pretensiones de historicidad. Sin embargo, parece que no es tanto un problema de los responsables de las productoras como una necesidad –demanda- de los propios consumidores.

A las personas nos atrae la Historia, queremos conocer más sobre determinados aspectos, situaciones o personajes de la misma.

Ese es un fenómeno que, con la llegada del cine, parece amenazar a los expertos de las distintas temáticas históricas; es como si creyeran que les van a arrebatar algo que tienen como propio. La realidad es bien distinta: se le da la posibilidad de contribuir, de dar a conocer su trabajo. Esa tarea es para los historiadores, y si ellos no la llevan a cabo, otros la harán. Seguirán apareciendo películas de cine histórico y documentales sobre diversas épocas, civilizaciones, y acontecimientos. Los profesionales de la Historia pueden criticar ese tren -dejar que pase, sin más- o ponerse al frente de ese proceso. En definitiva, nos encontramos de nuevo ante el desafío que describíamos más arriba.

La negación del cine como documento histórico

“El filósofo Ian Jarvie, autor de dos ensayos sobre cine y sociedad, defiende una postura totalmente opuesta. Las imágenes sólo pueden transmitir “tan poca información” y padecen tal “debilidad discursiva” que es imposible plasmar ningún tema histórico en la pantalla. La historia, explica, no consiste en “una narración descriptiva de aquello que sucedió” sino en “las controversias entre historiadores sobre lo que pasó, por qué sucedió y su significado”. Aunque es cierto que “un historiador podría explicar su punto de vista por medio de una película o de una novela, ¿cómo podría defenderlo, introducir notas al pie y refutar a sus críticos?” [4]

Los académicos que niegan al cine el estatus de documento histórico le acusan, por motivos evidentes, de tender a comprimir la información del pasado. Argumentan que la historia presentada en la pantalla es lineal y cerrada como consecuencia de los objetivos del director y de la propia incapacidad de los films para expresar la compleja realidad. Cabe preguntarse si realmente existen trabajos históricos que logren atrapar en sí mismos toda la complejidad de un periodo pasado.

Sin poner en duda la existencia de una realidad, de una verdad histórica, me parece demasiado pretencioso creer que podemos llegar a conocerla al cien por cien. Si el cine, con todas sus carencias, presenta al espectador algo de esa realidad, bienvenido sea. Tampoco los libros de Historia escritos por el máximo experto en una determinada cuestión lograrán aportarnos una visión total de los acontecimientos.

No obstante, hay algo de cierto en la cita sobre Ian Jarvie que reproducimos al inicio del epígrafe. El documental se presenta al espectador como algo cerrado. Esto afecta notablemente a su capacidad de generar debate. Surge como creación inamovible, que no requiere del visto bueno de la comunidad científica. Las imágenes se visten de tal forma que resulta muy difícil negar la verdad de lo que se nos presenta; parece tan real que no genera ningún tipo de duda o inquietud.

Además, mientras todo libro o artículo histórico muestra en algún apartado del mismo las fuentes utilizadas para su realización, el documental no suele informarnos acerca del origen de su información. Es, en cierto modo, como algo venido de los alto que hemos de aceptar por su belleza, amenidad y perfección técnica.

De todo lo dicho con anterioridad se puede extraer una conclusión: el cine es un medio eficaz para dar a conocer la Historia, pero no puede compararse con el libro.

Ambos son muy diferentes. El primero divulga mejor, pero genera menos debate que el segundo. El texto da la impresión de ser más académico, mientras que la imagen es más agradable al aficionado a la Historia. Eso en lo relativo al cine como lenguaje histórico, porque en lo que a fuentes se refiere no tiene porque ser de menor valor que los documentos escritos. En ese último caso dependerá de la calidad e importancia de la fuente ante la que nos encontremos.

Bibliografía:

[1] Análisis histórico de los films de ficción; José María Caparrós Lera y Sergio Alegre- Barcelona – 1999.

[2] Fotogramas de papel y libros de celuloide: el cine y los historiadores. Algunas consideraciones; Julio Montero.

[3] El pasado como espectáculo: reflexiones sobre las relación entre la Historia y el cine; José-Vidal Pélaz López – Valladolid – Universidad de Valladolid – 2008.

[4] El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia; Robert A. Rosenstone – Barcelona – Ariel – 1997.